今回も、何を今更!?的なネタです。

Safariの1機能である「SnapBack」は、名前だけは聞いた事あったのですが、ほとんど利用した事がありませんでした。(オフィシャルな機能紹介は、

ココの「SnapBack」の項目からどうぞ!)

キッカケは、

UsingMac.comさんの「

8 Essences of Power Browsing with Safari」という記事だったのですが、これを読んでから「SnapBack」を意識して使うようになりました。で、実際に使ってみると、確かにWebブラウズが快適になったと感じたので、今更ながら取り上げてみようと思います。

「SnapBack」は、一言で表現するなら「ちょっと便利な戻るボタン」だと思っています。例えば、5ページある記事を読み終えた後、元の記事の一覧ページに戻りたい時、「SnapBack」を使えば1発で戻る事ができます。(何度も「戻る」ボタンを押す必要がありません!)また、何か調べ物をしていて、いくつかのページをウロウロしている時も、またすぐに検索結果のページへ戻る事ができるようになります。

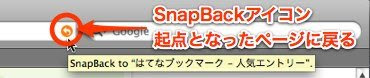

この「SnapBack」機能ですが、普通にSafariを使っていれば、すぐに利用する事ができます。アドレスバーや検索ボックスの右側に↓のようなアイコンに見覚えがありませんか?

↑SnapBackのアイコン

↑アドレスバーに表示されたSnapBack

SnapBackアイコンにマウスを乗せると、「どこ」に戻るのかツールチップが表示される。

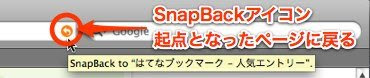

↑検索ボックスに表示されたSnapBack

SnapBackアイコンをクリックすると、Googleの検索結果のページへ戻る。

このアイコンが表示されている時、「SnapBack」を利用する事ができます。このアイコンをクリックすると、Webブラウズの起点となったページ、記事の一覧ページや検索結果のページに戻る事ができます。メニューバーの「履歴」→「ページにSnapBackで戻る」(ショートカットは「Command+Option+Pキー」)でもOKです。

なお、SnapBackで戻るページは、「ブックマークから表示したページ」や「検索結果の一覧ページ」が自動的に設定されるようになっています。メニューバーの「履歴」→「SnapBackページに指定」(ショートカットは「Command+Option+Kキー」)から、手動で設定する事もできます。

という訳で、Safariを普通に使っているだけで「SnapBack」を利用する事ができます。ちょっとした手間が省けるので、覚えておいて損のない機能だと思います。

これは個人的なオススメなのですが、SnapBackの機能を「

SafariGestures」に割り当てると更に良い感じです。簡単なマウス操作で一気に目的のページに戻る事ができるようになり、Webブラウズがちょっと快適になると思います!